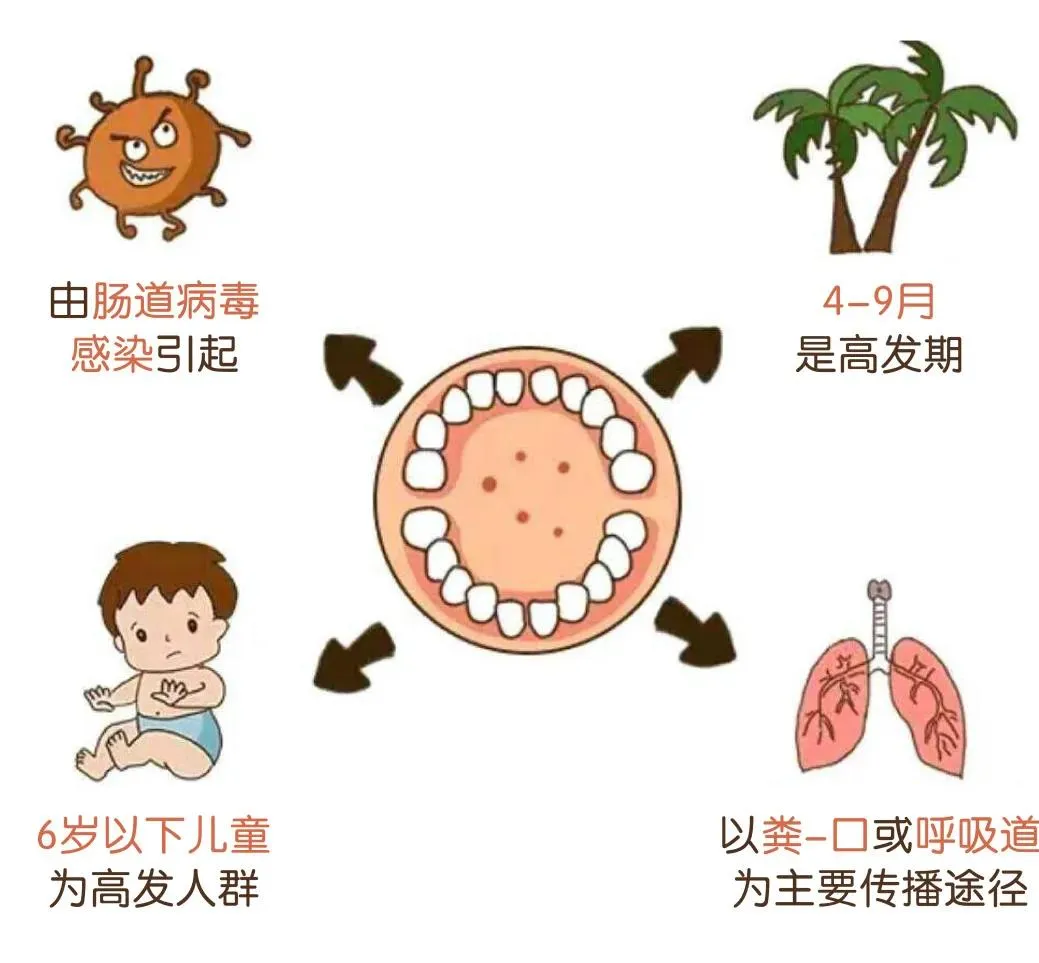

疱疹性咽峽炎是由腸道(dào)病毒感染引起的兒童急性上(shàng)呼吸道(dào)感染性疾病,春夏季是流行(xíng)季節,經糞-口途徑、呼吸道(dào)飛沫、接觸患兒口鼻分泌物以及被污染的手和(hé)物品而感染。多(duō)發于5歲以下兒童,免疫力低(dī)下的成人(rén)(如産後媽媽)也可(kě)感染。

臨床表現為(wèi)發熱、咽痛、口痛、咽峽部疱疹,小(xiǎo)嬰兒因咽痛影(yǐng)響進食,少(shǎo)數(shù)可(kě)并發高(gāo)熱驚厥、腦(nǎo)炎等。部分手足口病患兒發病早期表現為(wèi)疱疹性咽峽炎,随後出現掌心、足底、臀部及膝部紅色皮疹或疱疹。

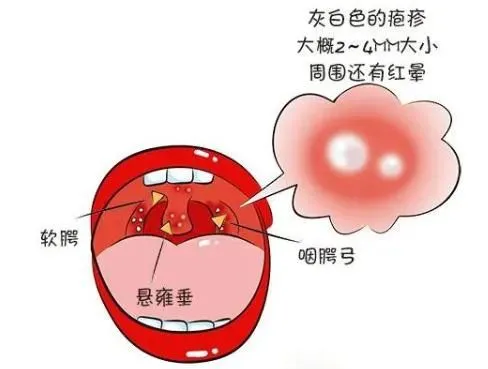

初起時(shí)咽部充血,并有(yǒu)散在灰白色疱疹,周圍有(yǒu)紅暈,直徑2~4 mm,數(shù)目多(duō)少(shǎo)不等,1~2 d後破潰形成小(xiǎo)潰瘍,此種黏膜疹多(duō)見于咽腭弓、軟腭、懸雍垂及扁桃體(tǐ)上(shàng),也可(kě)見于口腔的其他部位。

孢疹性咽峽炎的病程表現:

潛伏期(3-5天):

可(kě)無任何症狀,但(dàn)病毒會(huì)在體(tǐ)內(nèi)大(dà)量複制(zhì)。

前驅期(1-2天):

突然出現持續高(gāo)熱或反複高(gāo)熱,體(tǐ)溫可(kě)達38-40℃,并伴有(yǒu)咽喉紅腫、食欲不振等症狀。

水(shuǐ)疱期(2-3天):

除高(gāo)燒外,口腔上(shàng)腭粘膜出現水(shuǐ)疱。

潰瘍期(3-4天):

低(dī)燒或退燒,水(shuǐ)疱破潰形成為(wèi)淺潰瘍,因潰瘍疼痛出現流口水(shuǐ)甚至拒食現象。

孢疹性咽峽炎如何護理(lǐ)?

1、注意隔離,避免交叉感染,做(zuò)好呼吸道(dào)隔離,居家(jiā)隔離2周。

2、注意休息,保持室內(nèi)清潔及空(kōng)氣流通(tōng)。

3、清淡飲食,不宜進食過燙、辛辣、酸、粗、硬等刺激性食物。應進流食或半流食,飲食應少(shǎo)食多(duō)餐。

4、口腔護理(lǐ),飯後淡鹽水(shuǐ)或生(shēng)理(lǐ)鹽水(shuǐ)漱口,低(dī)齡患兒可(kě)以用生(shēng)理(lǐ)鹽水(shuǐ)擦拭口腔。

5、發熱患兒護理(lǐ),衣被不宜過厚;鼓勵患兒多(duō)飲水(shuǐ);保持皮膚清潔,及時(shí)更換汗濕的衣服;勤監測體(tǐ)溫,觀察熱型及伴随症狀,以便采取必要的治療措施。

6、進食困難及高(gāo)熱不退的患兒應适當補液,以防止電(diàn)解質紊亂。

7、病情觀察,密切觀察體(tǐ)溫,警惕高(gāo)熱驚厥發生(shēng);密切觀察患兒精神狀況和(hé)飲食狀态,如有(yǒu)無精神差、嗜睡、煩躁不安、面色蒼白等。應注意并發症的發生(shēng)。

如果有(yǒu)持續高(gāo)熱不退、精神差、頭痛、嘔吐、易驚、肢體(tǐ)抖動、煩躁不安、面色蒼白、心率呼吸增快或呼吸困難、手腳發涼,皮膚發花(huā)等異常情況,應及時(shí)就醫(yī)。

如何預防孢疹性咽峽炎?

勤洗手

飯前便後、外出回家(jiā)後要用流動清水(shuǐ)及洗手液或肥皂洗手,家(jiā)長或看護人(rén)在接觸孩子前,給幼兒更換尿布、處理(lǐ)糞便後,要用流動清水(shuǐ)及洗手液或肥皂洗手持續至少(shǎo)20秒(miǎo)。

勤清潔

定期對孩子的餐具、衣物、玩具等物品進行(xíng)清潔消毒,地面、家(jiā)具等表面要做(zuò)好清潔工作(zuò),尿布、毛巾、衣物、被褥等應經常換洗與晾曬。

少(shǎo)出門(mén)

該病流行(xíng)期間(jiān),應盡量避免帶兒童到人(rén)群聚集、空(kōng)氣流通(tōng)差等密閉公共場(chǎng)所。

常通(tōng)風

每日開(kāi)窗通(tōng)風2-3次,每次不少(shǎo)于30分鍾。